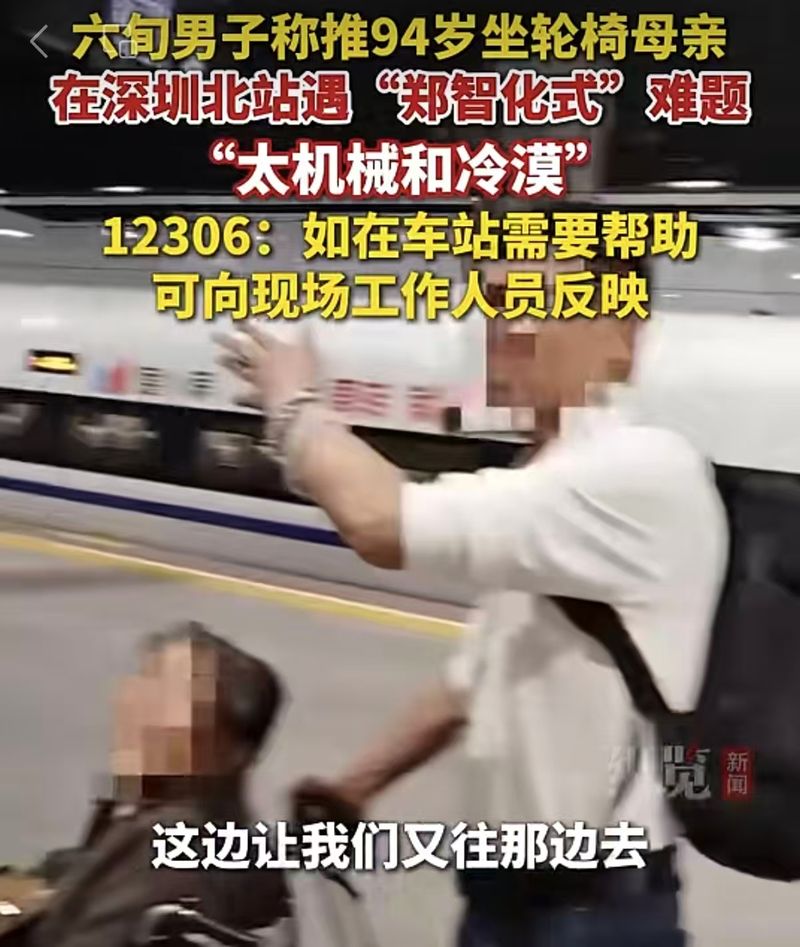

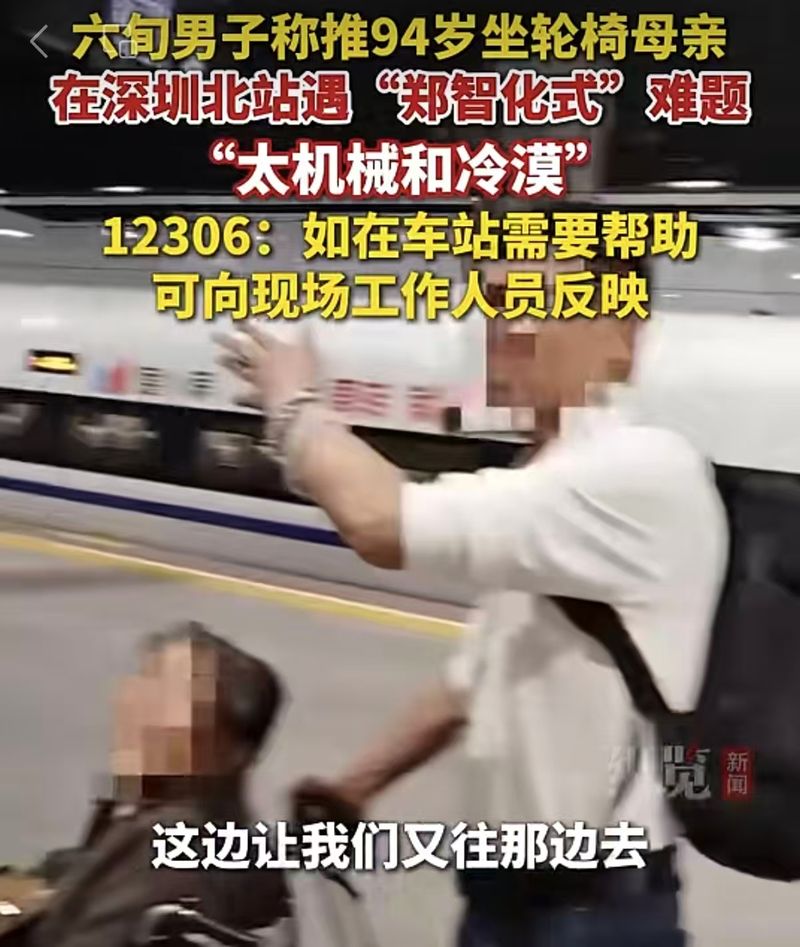

▲61岁的刘某发布视频称,他推着轮椅上的94岁母亲在深圳北站下车,却找不到电梯。图片/总建新闻 “我刚下车,他们就叫我到这里来,坐垂直电梯下去。到了这里,他们叫我到那里上去。”近日,据时事新闻报道,61岁的刘某发布了一段视频,回忆起他在深圳北站试图推着轮椅上的94岁母亲下车的情景。现场没有工作人员提供帮助或提供指导。我想登上站台,但很长时间都找不到可以容纳轮椅的垂直电梯。视频显示,他推着坐在轮椅上的母亲,在站台上造成了一些混乱。从刘先生的讲述中我们可以看出,他的一路走来并不轻松。我进行了很多搜索,但找不到任何有用的建议。对此,深圳热线12306表示,车站可以为残疾人和其他出行有困难的乘客提供特殊帮助服务,但请求必须在火车出发前六小时提出。刘的经历中确实存在一些“不完美”的因素,比如延迟寻求帮助。然而,官员们表示,他们遇到了冷漠的回应和不一致的指导,而混乱本身就是不满的最大根源。此外,在公共场所,特殊旅客服务必须有“出发前”。他们要承担更多的责任,特别是在资源比较集中的地方,比如车站。这也让我们想起了前段时间引起轰动的郑智化机场登机事件。类似事件的发生表明,一些势力在面对特殊群体的需求时往往不知所措、毫无准备。而这实际上也是社会进步的方向。 2023年,无障碍实施《环境建设法》,其中规定“政府允许残疾人和老年人独立安全地在道路上出行、进出建筑物、使用其附属设施、使用公共交通、获取、使用和交换信息,并采取措施推动无障碍环境创建,为接受社会服务提供便利。有无障碍需要的人除了残疾人和老年人外,也能享受无障碍环境的舒适。”这给了我们明确的指导。还必须看到,执法不严。不仅是法规有无,更重要的是其具体执行情况。现实中,很多残疾人、残疾人出行仍然面临着看不到路却摸不到门的尴尬问题。诸如规划不合理、没有障碍、标志和信息难以理解等问题。尽管有些地方设有无障碍通道,但也存在设计缺陷,例如隐藏的电梯和狭窄的走廊。类似的现象,比如老人在站台寻找自动扶梯的案例,看似满足了“存在”的要求,但实际上并没有解决基本的“使用方便”的要求。还有管理、服务意识等“软”问题。城市的公共设施是否使用、正确使用的问题是能否建立一个看得见、用得着、管理得好的制度。据统计,我国大约有8500万残疾人,但实际上,需要无障碍设施的人可能更多,包括老人、婴儿和病人。针对“某些人”的特殊规定,而是整个社会对每个有感受的人的强烈回应很不舒服。吸引公众关注也应该成为推动变革的机会。这是提醒人们,无障碍环境应该成为常态,应该成为一种公共能力,融入日常管理流程,随时可以使用和激活。

▲61岁的刘某发布视频称,他推着轮椅上的94岁母亲在深圳北站下车,却找不到电梯。图片/总建新闻 “我刚下车,他们就叫我到这里来,坐垂直电梯下去。到了这里,他们叫我到那里上去。”近日,据时事新闻报道,61岁的刘某发布了一段视频,回忆起他在深圳北站试图推着轮椅上的94岁母亲下车的情景。现场没有工作人员提供帮助或提供指导。我想登上站台,但很长时间都找不到可以容纳轮椅的垂直电梯。视频显示,他推着坐在轮椅上的母亲,在站台上造成了一些混乱。从刘先生的讲述中我们可以看出,他的一路走来并不轻松。我进行了很多搜索,但找不到任何有用的建议。对此,深圳热线12306表示,车站可以为残疾人和其他出行有困难的乘客提供特殊帮助服务,但请求必须在火车出发前六小时提出。刘的经历中确实存在一些“不完美”的因素,比如延迟寻求帮助。然而,官员们表示,他们遇到了冷漠的回应和不一致的指导,而混乱本身就是不满的最大根源。此外,在公共场所,特殊旅客服务必须有“出发前”。他们要承担更多的责任,特别是在资源比较集中的地方,比如车站。这也让我们想起了前段时间引起轰动的郑智化机场登机事件。类似事件的发生表明,一些势力在面对特殊群体的需求时往往不知所措、毫无准备。而这实际上也是社会进步的方向。 2023年,无障碍实施《环境建设法》,其中规定“政府允许残疾人和老年人独立安全地在道路上出行、进出建筑物、使用其附属设施、使用公共交通、获取、使用和交换信息,并采取措施推动无障碍环境创建,为接受社会服务提供便利。有无障碍需要的人除了残疾人和老年人外,也能享受无障碍环境的舒适。”这给了我们明确的指导。还必须看到,执法不严。不仅是法规有无,更重要的是其具体执行情况。现实中,很多残疾人、残疾人出行仍然面临着看不到路却摸不到门的尴尬问题。诸如规划不合理、没有障碍、标志和信息难以理解等问题。尽管有些地方设有无障碍通道,但也存在设计缺陷,例如隐藏的电梯和狭窄的走廊。类似的现象,比如老人在站台寻找自动扶梯的案例,看似满足了“存在”的要求,但实际上并没有解决基本的“使用方便”的要求。还有管理、服务意识等“软”问题。城市的公共设施是否使用、正确使用的问题是能否建立一个看得见、用得着、管理得好的制度。据统计,我国大约有8500万残疾人,但实际上,需要无障碍设施的人可能更多,包括老人、婴儿和病人。针对“某些人”的特殊规定,而是整个社会对每个有感受的人的强烈回应很不舒服。吸引公众关注也应该成为推动变革的机会。这是提醒人们,无障碍环境应该成为常态,应该成为一种公共能力,融入日常管理流程,随时可以使用和激活。